-医療事故調査制度の経緯と医師法第21条「外表異状」の定着-

| 中央区・清滝支部 (小田原病院) 小田原良治 |

|---|

医療事故調査制度は長年の紆余曲折の結果,医療安全の仕組みとして出来上がった。正確に言えば,医療崩壊を惹起しかねない責任追及の制度を方向転換して,医療安全の制度として落着させたものである。医療事故調査制度はパラダイムシフトしたのである。今後の制度の適切な維持のためには,敵陣のボールをやっと自陣に確保したとの認識が必要であり,今後ともボールを自陣に確保し続けるための医療関係者の努力が必要とされている。医療事故調制度の正しい理解のためには,今回の医療事故調査制度の経緯を知ることが重要である。

また,この医療事故調査制度問題解決のための努力の経緯のなかでの,一つの大きな成果が医師法第21条(異状死体等の届出義務)の「外表異状」での決着であった。医療事故調査制度と医師法第21条解決への経緯を,関与した筆者の目から著したものが表1である。本シリーズ第4回は,この経緯のうち,医師法第21条関連部分に目を向けて記しておきたい。

医師法第21条(異状死体等の届出義務)

医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

同33条の2

次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

1. 第6条第3項,第18条,第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

医師法第21条は「外表異状」で決着

医師法第21条(異状死体等の届出義務)は,旧内務省時代以来の法律である。元来,身元不明死体等の捜査協力のための規定であり,旧内務省が旧厚生省,警察庁に分離した後も,事件捜査への協力という形で医師法の中に残された規定である。同33条の2で,罰則を伴った規定であるが,刑事捜査協力のための規定として,医師個人あるいは医療機関に刑事捜査への協力を求めたものである。刑事捜査は医療の協力により成り立っており,医師法第21条は永年何ら問題を呈していなかった。この無害と思われた規定が急に凶器と化したのが,東京都立広尾病院事件である。都立広尾病院事件の詳細については,本シリーズ(1)~(3)を参照いただきたい。医師法第21条に関する判例としては,1969年(昭和44年)の東京地裁八王子支部判決があるが,特に注目されていたわけではない。

1994年(平成6年),法医学会が「異状死ガイドライン」を発表した。このガイドラインは臓器移植推進のために作られたものである。単に,一学会(法医学会)の見解を述べたものに過ぎなかった。ところが,平成7年度版死亡診断書記入マニュアルに厚労省が,「法医学会異状死ガイドライン参照」の文字を入れたことから大きな問題が発生した。一学会のガイドラインを厚労省が死亡診断書記入マニュアルに引用したことにより,ガイドラインに権威が生まれ,医師法第21条の異状死体との混同が起きて,現場の混乱を招くのである。加えるに,都立広尾病院事件裁判の最中,厚労省は,「リスクマネジメントマニュアル作成指針」という問題通達を出すのである。結果的に,厚労省の二重の失策であろう。これらが都立広尾病院事件判決に影響を与えたことは明白である。

都立広尾病院事件で,東京地裁は,死亡確認時点を異状の認識時点としたが,控訴審の東京高裁は,一審判決を破棄,あらためて,病理解剖時点を,異状の認識時点と修正したことは,前掲したとおりである。院長側は,当事者に警察への届出義務を課すことは,憲法第38条1項の自己負罪拒否特権(黙秘権)侵害であるとして上告したが,棄却されて,2004年(平成16年)4月,刑が確定した。

判決理由の該当部分を記すと,検案については,「医師法第21条にいう死体の 『検案』 とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない」としている。また,違憲問題については,「(医師法第21条の)届出義務は,警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか,場合によっては,警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割をも担った行政手続上の義務と解される」「(医師法第21条の)届出義務は,医師が,死体を検案して死因等に異状があると認めたときは,そのことを警察に届け出るものであって,これにより,届出人と死体とのかかわり等,犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではない」とし,医師法第21条は違憲ではないとした。

この判決は,憲法違反との批判があったが,医療界の動揺は大きく,これ以降,警察届出が急増することとなる。「外表異状」について,筆者が知ったのは,判決の解釈についての田辺 昇医師・弁護士の論考を読んでからである。この判決が合憲限定解釈であることをいち早く指摘したのは米田泰邦弁護士(元裁判官)であるというが,外表異状を精力的に広報してきたのが,田邉 昇医師・弁護士と佐藤一樹医師である。しかし,明快な解説にもかかわらず,当時は,「外表異状」はマイナーな意見とされていた。2012年(平成24年),筆者が日本医療法人協会医療安全調査部会長に就任することとなった。筆者は,都立広尾病院裁判について,東京地裁判決,東京高裁判決,最高裁判決に全て目を通し,「外表異状」の合理性を理解した。日本医療法人協会顧問の井上清成弁護士と協議,医療事故調査制度問題を医師法第21条問題と切り離すとともに医師法第21条問題は「外表異状」(因みに,当時は「外表面説」と呼ばれていたものであり,「外表異状」との言葉を使用したのは,2014年3月8日,鹿児島の「医療を守る法律研究会講演会」での大坪寛子医療安全推進室長である)で解決することとし,日本医療法人協会の基本方針とした。医療事故調査制度は「医療の内」の問題として,医師法第21条は,「医療の外」の問題として切り分けて解決を目指したのである。田邉 昇医師・弁護士,佐藤一樹医師,その他有志(後に,「現場の医療を守る会」MLメンバーとなる),それに4大病院団体の一角を占める日本医療法人協会が組織として「外表異状」を支持したことは大きな力となった。

2012年(平成24年)10月26日,田原克志厚労省医政局医事課長発言,2014年(平成26年)3月8日,大坪寛子厚労省医政局総務課医療安全推進室長発言,さらに,同年6月10日参議院厚労委員会での田村憲久厚労大臣発言を引き出すこととなる。「医療の内」と「医療の外」を切り分けて解決を図ったことの大きな成果である。医師法第21条の異状死体の認識は,「外表異状」として確立に向かうのである。

医療事故調査制度理解のためにも,また,医師法第21条の解決のためにも,「医療の内」と「医療の外」の二つの概念を切り分けて理解することが必要である。

その後,2015年(平成27年),厚労省は平成27年度版死亡診断書記入マニュアルを大幅に改訂,法医学会異状死ガイドライン参照の文字を削除,「異状死」と「異状死体」を区別した記載へと変更した(鹿児島市医報656号参照)。

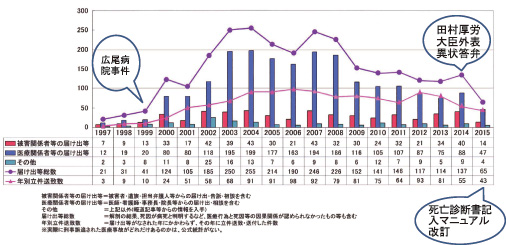

医師法第21条は,都立広尾病院裁判により,「検案とは死体の外表を検査すること」として,司法的には答えが出されていた(本シリーズ(1)~(3))。しかし,医療界に「外表異状」はなかなか定着して来なかった。医療事故調査制度論議過程で,「医療の内」と「医療の外」を切り分ける考え方が定着するとともに,徐々に,医師法第21条は「外表異状」との考えが拡がってきたのである。田原克志医事課長発言,大坪寛子医療安全推進室長発言,田村憲久厚労大臣発言を引き出すとともに,死亡診断書記入マニュアルの改訂にたどり着いたことから,医師法第21条の「外表異状」は,行政的にも解決したのである。これらの変化を明確に読み取れるのが,図1の警察への届出件数の推移である。

死亡診断書記入マニュアルとリスクマネジメントマニュアル作成指針

平成7年度版死亡診断書記入マニュアル(死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニュアル平成7年版)Q&Aに,次の記載がある。質問6:「医師法第21条に 『死体を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄の警察署に届け出なければならない』 と規定されているが,この 『異状』 の基準は何か。」これに対する回答に,「『異状』 の定義については医師法上定められていないが,病理学的意味での異状ではなく,法医学的な異状を指すものと考えられる。すべての死亡例に適合する異状の基準を一律に規定することはできないが,日本法医学会が定めている 『異状死ガイドライン』 等を参考にされたい。」と記述している。これが毎年踏襲されてきた。当時は想定されなかったものであろうが,結果的には,行政文書に一学会のガイドラインを引用したことが大問題へと繋がって行く(因みに,この回答文は,東京地裁八王子支部判決を念頭においた記述と考えられるが,八王子支部判決の判旨は,不審死体に関する見解と考えられ,医療関連死には不適当と考えられる。鹿児島市医報657号参照)。

2000年(平成12年),厚労省はもう一つの失策,「リスクマネジメントマニュアル作成指針」を出す。「リスクマネジメントマニュアル作成指針」は,趣旨部分で,「国立病院等における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法について,国立病院等がマニュアルを作成する際の指針を示す」としているが,マニュアルの作成及び報告部分で,「各施設は,作成したマニュアル及びマニュアル作成の際の検討メンバーについて,・・・本省に報告する」と記述し,暗黙の強制を行っている。問題点は,警察への届出部分である。注記で,「医師法第21条の規定により,医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めた場合,24時間以内に所轄警察署に届け出ることが義務づけられている」としたうえで,「医療過誤によって死亡又は傷害が発生した場合又はその疑いがある場合には,施設長は,速やかに所轄警察署に届出を行う。」と記載している。異状死体と医療過誤とを混同した誤った記載が,警察への過剰届出の元凶となったことは明らかである。本通知が,都立広尾病院事件の係争中に出されたことも大きな問題点であろう。

本指針は,「国立病院等における」と明示されてあったにも係わらず,「国立病院をはじめとする全医療機関」と解釈され津々浦々に伝搬されていった。当時の医療事故に関する講演会では,「法医学会異状死ガイドライン」,「死亡診断書記入マニュアル」,「リスクマネジメントマニュアル作成指針」が警察届出の根拠として講義されていた。

今回の医療事故調査制度論議のなかで,死亡診断書記入マニュアルとリスクマネジメントマニュアル作成指針の2つの通達の問題点が,行政的に解決された。(1)2012年(平成24年)10月26日の田原克志医事課長発言により,医師法第21条にいう異状死体の判定が「外表異状」であることが容認された。これは,その後(2)2014年(平成26年)3月8日「医療を守る法律研究会講演会」(鹿児島市)において,大坪寛子医療安全推進室長が追認。(3)同年6月10日参議院厚労委員会で小池晃議員の質問に対して田村憲久厚労大臣が外表異状確認発言を行っている。(4)2015年(平成27年),平成27年度版死亡診断書記入マニュアルにおいて「法医学会異状死ガイドライン参照」の文字が削除されたことにより,外表異状は行政的にも確立し,死亡診断書記入マニュアルの弊害は厚労省によって解消された。厚労省の英断というべきであろう。

一方,リスクマネジメントマニュアル作成指針はどうなったのであろうか。2012年10月26日,田原克志医事課長により,本通知は,国立病院等を対象に出されたものであり,一般の医療機関を拘束するものではないという発言が得られた。本来,「国立病院等を対象」と明示されていた通知ではあったが,実際上,全医療機関対象と考えられていたものであり,この田原課長発言は大きな意味を持つものであった。民間医療機関が対象外であることが明示されたのである。その後,どうなったのであろうか。2015年(平成27年)7月3日日本産婦人科協会の質問に対し,厚労省医政局医療経営支援課は次のように回答している。①国立病院等の独法化に伴い,国立病院リスクマネジメントマニュアル作成指針は失効している。(国立病院・療養所は2004年4月1日独法化,国立高度専門医療センターは2010年4月1日独法化)②厚労省は各医療機関の自主性に任せており,指導はしていない。

国立病院等は独法化され,国立病院等でなくなったため,国立病院等に対して出された通知(リスクマネジメントマニュアル作成指針)は既に失効しているとの厚労省見解であり,リスクマネジメントマニュアル作成指針は,行政的には解決済みということである。

リスクマネジメントマニュアル作成指針の失効を理解していない医療機関が存在するようであるが,院内のマニュアルは医療機関の自主性によるものであり,自己責任であると厚労省は言っている。警察届出等を記載してあるマニュアルによるトラブルの結果は管理者たる院長に責任があるという意味である。読者病院の院内マニュアルは改訂されているであろうか。早急に改訂の必要があろう。院内マニュアルの改訂を含め,管理者の責任は大きい。将に,管理者能力が問われているというべきである。

(追記,平成29年度版死亡診断書記入マニュアルが大きく書き換えられている。今回の改訂に,如何なる意図があるのか,現時点では不明であるが,今後,注視していく必要があるであろう。)

「経過の異状」と東京地裁八王子支部判決

医師法第21条(異状死体等の届出義務)は,司法・行政ともに「外表異状」として決着していると考えられるが,未だに「経過の異状」に固執している人々がいる。この「経過の異状」に固執している人々に引用されるのが,昭和44年3月27日の東京地裁八王子支部判決である。八王子支部判決は,昭和44年の判決であり,この趣旨は,都立広尾病院事件東京地裁判決(本シリーズ(1))に受け継がれたと考えられるが,前述したように東京地裁判決は,東京高裁で破棄されており(本シリーズ(2)),「経過の異状」は否定されたと言うべきである。しかしながら,未だに,八王子支部判決を「経過の異状」の根拠として持ち出す人々がいるので,同判決の概略を記しておきたい。詳細は鹿児島市医報657号を参照いただきたい。この判決の「法医学的異状」との文言が死亡診断書記入マニュアルに踏襲されたと思われる点からも検討しておくべき判決と思われる。

この事件の被告人は,病院を経営管理していた医師である。63歳の入院患者が屋外療法実施中行方不明となり,2日後,同病院から500メートル離れた国有林の沢の中で死体となって発見された。患者は,国有林で死亡したのに,死亡場所を同病院とする死亡診断書を作成,行使したとして,院長が,医師法違反,虚偽診断書作成行使で起訴されたものである。

裁判所は,「医師法にいう死体の異状とは単に死因についての病理学的な異状をいうのではなく死体に関する法医学的な異状と解すべきである。したがって,死体自体から認識できる何らかの異状な症状ないし痕跡が存する場合だけでなく,死体が発見されるに至ったいきさつ,死体発見場所,状況,身許,性別等諸般の事情を考慮して死体に関し異状を認めた場合を含む。何故なら,医師法が医師に対し,所轄警察署への届出義務を課したのは,当該死体が純然たる病死(自然死)であり,且つ死亡にいたる経過についても何ら異状が認められない場合は別として,死体の発見(存在)は往々にして犯罪と結びつく場合があるからである。医師法第20条によれば,24時間をこえて医師の管理を離脱して死亡した場合には,診療中の患者とはいい難く,したがってかかる場合には,当該医師において安易に死亡診断書を作成することが禁じられている。」と述べている。

まず,この判旨には誤りがある。医師法第20条は,医師の診療から24時間以上経過後であっても,再度診察することにより,死亡診断書の作成・交付を認めている(昭和24年通知,平成24年通知,鹿児島市医報656号,657号を参照)。医師法第20条について,「診療後,24時間を経過しているから死亡診断書の交付が医師法第20条違反」との判決は早計であり,判旨に重大な誤りがあると言うべきであろう。診療していた傷病に関連した死亡であれば,改めて診察を行い,死亡診断書を交付することは認められている。

医師法第21条について,判決は,検案についての明確な定義がなされていない。判決文は,「医師法にいう死体の異状とは単に死因についての病理学的な異状をいうのではなく死体に関する法医学的な異状と解すべきである」と述べ,「死体が発見されるに至ったいきさつ,死体発見場所,状況,身許,性別等諸般の事情を考慮」とも述べている。この法医学な異状というのは,判旨に照らせば,死体発見のいきさつ,死体発見場所等のことであり,いわゆる不審死体のことである。病院内死亡のいわゆる診療関連死を対象としたものではないと解すべきであろう。

八王子支部判決は,死体の「外表の異状」について明示してはいない。しかし,死体発見のいきさつ,死体発見場所と状況について詳述しており,その結果,「検案した死体に異状があったことは明白」と結論付けている。文脈からすれば,何らかの外表異状の存在を強く推定していると言えそうである。

また,本事案は,病院内で起こったものではなく,国有林のなかで死体で発見されたものである。単に,国有林内で発見された不審死体の取り扱いに関する見解であり,診療関連死に関する判例としては不適切であろう。

八王子支部判決は,医師法第21条にいう異状死体の判断について,「経過の異状」の根拠とされて来たが,その判旨は,必ずしも,「経過の異状」を判断根拠としているとはいい難い。また法医学的異状に関しても,単に死体の発見場所・状況を考慮するように述べたものにすぎず,不審死体についての判断を示したものと思われる。診療関連死に妥当するものとはいい難いであろう。

また,前述したとおり,「経過の異状」は,都立広尾病院事件控訴審である東京高裁により破棄された。東京高裁は,医師法第21条を合憲限定解釈し,「外表異状」としている。医師法第21条は外表異状で決着したものと言えよう。昭和44年東京地裁八王子支部判決が,外表異状否定根拠とはなりえないのである。

医師法第21条と日医改悪案

医療事故調査制度施行から約4カ月後,制度見直しの必要性の有無が検討されていた。2016年(平成28年)2月24日,突然,日医が,「医師法第21条及び同第33条の2に対する改正案の提言」を発表した。医師法第21条を「医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」とし,同33条の2(罰則)から第21条違反を削除するというものである。日医の改正案は,死体解剖保存法に倣ったものと思われる。死体解剖保存法第11条は,「死体を解剖した者は,その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは,24時間以内に,解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。」としており,これには罰則規定はない。この日医提言は,一見,警察への届け出対象を制限して医療現場の負担を減らすかのように思われる。ところが,これは大きな間違いである。臨床現場では,逆に負担増になってしまう。何故であろうか。死体解剖保存法の対象は当然,死体である。解剖の過誤で,業務上過失致死罪の適用などあり得ない。一方,医師法の対象は生きた人間である。現状の日本の法律においては,診療上の過誤は,業務上過失致死罪の適用になり得る。業務上過失致死罪は犯罪類型である。これを考えると,日医案の「犯罪と関係ある異状」となれば,業務上過失致死罪の疑いが全て届け出対象となり,届け出対象の大幅な拡大を招く。医療崩壊時の全例届出状況に逆戻りする医師法第21条の改悪である。そもそも,医師法第21条の届け出義務を負うのは,検案した医師であり,医療行為を行った医師と同一人である場合が多い。自ら行った医療に業務上過失致死罪の可能性があるにもかかわらず届け出義務を課すということは,基本的人権である憲法第38条第1項の自己負罪拒否特権に正面から抵触するというべきである。日医案は憲法違反規定であろう。医師法第21条のみの単独改正は結果として改悪になりかねないのである。図1は医療事故の警察への届出件数,立件件数をグラフにしたものである。医師法第21条の外表異状の理解とともに,現在,警察届出件数は,都立広尾病院事件以前の状況に回帰している。この状況での医師法第21条単独改正提案はピント外れと言うべきであろう。

今年,厚労省医事課と日医が刑法第211条(業務上過失致死傷罪)の検討会を開始した。筆者は刑法第211条改正に必ずしも反対するものではないが,現在,刑法改正は厳罰化の流れにある。この時期の刑法第211条改正論議は細心の注意を払う必要があると考える。安易に刑法改正を論ずることは,自ら墓穴を掘ることにもなりかねない。日医の活動は医療現場に貢献できるのか鼎の軽重が問われている。

安易な事故報告書作成は危険

医師逮捕がセンセーショナルに報道された衝撃的事件があった。福島県立大野病院事件である。平成16年12月17日,前置胎盤で帝王切開術を受けた患者が死亡。事故発生後1年以上経過した平成18年2月18日,業務上過失致死と医師法第21条違反の容疑で,産婦人科医が逮捕,翌月起訴された。この逮捕のきっかけとなったのが,平成17年3月に,賠償保険請求目的で作成された事故調査報告書である。東京女子医大人工心肺事件の冤罪被害者,佐藤一樹医師が逮捕・起訴されたのも院内事故調査報告書が原因である。事故調査は,医療安全の観点から,事実経過の把握,原因分析のために,自立的・自律的に行われるべきものであるが,現実は,紛争対策・賠償保険金請求目的・周囲からの批判逃れ等種々の目的が混在しがちである。これらの冤罪事件に照らしても,事故調査報告書は細心の注意が必要なことは明白であろう。

2014年,対照的な注目すべき事件が発生している。一つは,同年4月18日の国立国際医療研究センターのウログラフィン誤投与事件である。当事者医師は,個人責任が追及され,禁固1年執行猶予付の有罪となり,医師免許証停止処分となっている。他の一つは,同年12月29日,大阪府立急性期・総合医療センターで発生した,筋弛緩剤(マスキュレート)と抗菌剤(マキシピーム)を誤投与して,患者が死亡した事件である。こちらは不起訴処分で終わっている。同一年に発生した類似の単純過誤事例での対照的な結果の違いを考えれば,事故調査報告書を始めとする院内の適切な対応が如何に重要かということを物語っている。

おわりに

今回,医療事故調査制度論議の経緯のなかで,大きな成果である医師法第21条の「外表異状」での決着に至る経過をまとめてみた。医師法第21条の決着も,「医療の内」の制度と「医療の外」の制度を切り分けることにより解決に至ったと言うべきであろう。医療事故調査制度は医療安全の制度,即ち,「医療の内」の制度として構築するとともに,医師法第21条は,「医療の外」の問題として,医療事故調査制度とは切り分けて,合憲限定解釈による「外表異状」の考えによりコンセンサスを得られたと言えよう。事故調査報告書が凶器となりうることについても言及した。事故調査報告書作成に当たっては,あらゆる角度から,細心の注意を払うことが必要である。また,敢えて,日医の対応への疑問を提示した。医師会は上意下達の組織であってはならない。安易に日医を鵜呑みにせず,その対応を注視して行く必要があろう。次回は,医療事故を巡る動きを医療事故調査制度成立の過程という側から整理してみたいと思う。

(C)Kagoshima City Medical Association 2017