�G�W�v�g�ĖK�ƌÑ�G�W�v�g�̈�w�E���

| ����E�����x�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�q�v |

�@�킪���̓ꕶ����ABC3200�N���ɒ����W���I���ꍑ�Ƃ��`������ABC31�N�Ƀv�g���}�C�I�X�����ŖS���ă��[�}�鍑�̎x�z���ɓ���܂ł̌Ñ�G�W�v�g�ł́A�q�G���O���t�i�ی`�����j���g���A�c�^���J�[�����̉����̃}�X�N�ɑ�\����鈺ࣂ��镶�����؊J���Ă����B

�@�k���I�����s�b�N�J�Â�2008�N4���A�u�_��̃G�W�v�g�E�i�C����N���[�Y10���ԁv�Ƃ����c�A�[�ɎQ�����āA�G�W�v�g���ĖK�����B

�@�O���1981�N9���ɑ�20�ۘJ���q����c�iICOH�j���J�C���ŊJ�Â��ꂽ�܂ŁA���ԓI����̂��߁A�Ñ�G�W�v�g�̑������ɐG���@��́A�c�O�Ȃ���A�J�C���̃G�W�v�g�l�Êw�����ق�M�U�̃X�t�B���N�X�E�s���~�b�h�̌��w�����Ȃ������B

�@����̖K��ł́A�����̐���͂��������̂́A�J�C���E�M�U�A�A���L�T���h���A�A���N�\�[���ȂǂŐ��E��Y�o�^�̑����̌Ñ�G�W�v�g�̈�Ռ��w���n�߁A�i�C���G�L�X�v���X�i�Q���ԁj��i�C����N���[�Y�ȂNjɂ߂Ďh���I�ȗ��i���邱�Ƃ��o�����B

�@�����ł́A���̗��s�Ɋ֘A���āA�Ñ�M���V����w�ɂ��傫�ȉe����^�����Ƃ�����Ñ�G�W�v�g�̈�w�E��ÂɊւ��鎖���𒆐S�Ɏ�Љ�Ă݂����B

�K�ꂽ�G�W�v�g�̈��

�@�O��A�l�����I�O��1981�N�ɖK�ꂽ�܂ɏՌ��I�������̂́A���̊w��Ŗ��_���ق߁A�J��Ŋ��}�������s���������̃T�_�g�哝�̕v�l���A�w��I�������10��6���A�C�X�����ߌ��h�ɂ��ÎE�����Ŗ��S�l�ƂȂ������Ƃł���B���������Љ�f���āA�锼�ɓ��������J�C����`�́A�������e�������������̕E�ʂ̕��m���x���ɓ����Ă���A���Ƃ��s�C���ȕ��͋C�ł������B�����āA�J�C���s���̕W���͂قƂ�ǃA���r�A�����ŋL����Ă��đS�������ł����A����ȃJ���`���[�V���b�N���o�����B�ʑ��i�𑗂邽�߂ɖK�ꂽ�����X�ǂł��p�ꂪ�Ȃ��Ȃ��ʂ����A�葱���̏ꏊ�̊m�F�Ⓑ���҂����Ԃł��炢�炵�āA�I������̂�2���Ԃ�v�����B

�@����̖K��ł́A�O��݂��Ȃ����������̍��w���z�������A�g���^�⒆���̎Ԃ��܂ގ����Ԃ��������Č�ʏa�������Ȃ�A�h�������z�e���̕ʊق͑�^�V���b�s���O���[���ƂȂ��Ă���A�s���ɂ̓X�[�p�[�}�[�P�b�g����������Ƃ̂��Ƃł������B�e��̕W����X�̊Ŕ��A���r�A��ȊO�ŋL����Ă�����̂������݂�ꂽ�B

�@�܂��A�ߐڂ̃p���X�`�i�����̉e���͂�����̂́A�����́A�O��ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ藎�����������͋C�̂悤�Ɍ���ꂽ�B

�@�Ȃ��A�J�C����w���{��w�Ȃ𑲋Ƃ����Ƃ������n�K�C�h�̘b�ł́A�G�W�v�g�l�͓��{����D���Ƃ����B���̗��R�́A�q���̍�����������{�l�`�ɐG��A���{�Ԃ����@�Ȃǂ͍��������\���悭�Đl�C������A�܂��A���I�푈�ŏ������{���卑���V�A�ɏ��������Ƃ��]������Ă���Ƃ����B�ߔN�A���{��Ƃ̐i�o���������A���{�ƃG�W�v�g�Ԃɒ��s�ւ��ł��ē��{�l�ό��q����ϑ����Ȃ��Ă���B�������A�G�W�v�g�l�����{�֍s�����߂Ƀr�U���擾����̂͑�ϐ������ē���ƒQ���Ă����B

�R����I���{�_�a�ƈ�Ê��̃����[�t

|

| �@�R���E�I���{�_�a |

|

| �A�o�Y�ƈ�Ê��̃����[�t |

|

| �B�p�s���X�ɕ`���ꂽ��Ê�� |

|

| �C�T�b�J���̊K�i��s���~�b�h |

�@�N���[�Y�D�Ń��N�\�[���̓��170km�A�A�X��������k��50km�ɂ���i�C�����݂̃R���E�I���{�iKom Ombo�j�i�A���r�A��ŃI�����|�X�̋u�Ƃ����Ӗ��j�ɓ������A�k�������̏������u�ɂ���R���E�I���{�_�a��K�ꂽ�B

�@���̐_�a�́A����̓����������������E�Ώ̂ɐv����A�������獶���̓i�C���㗬��̐_�A�n���u�T�̐_�n���G���X�i�z���X�_�̕ʖ��j�A�E���͖{���̃R����I���{�̐_�ł��郏�j�̎p���������_�i�\�x�N�_�j�̓�̐_���Ղ钿������d�\���̌����ɂȂ��Ă���i�ʐ^�@�j�B

�@���݂͍������2250�N�O�̃v�g���}�C�I�X������ŁA���[�}�̃A�E�O�X�g�D�X����Ɋ��������_�a�ŁA�����͓T�^�I�ȃO���R�E���[�}������̗l���ł���B�u�G�W�v�g�̓i�C���̎����v�Ƃ�����悤�ɁA�i�C����̉��b���A�P������������z�����B�\���ɂ́A�i�C����̐��ʏ㏸�ɂ��×������O�ɗ\�����A���N�̖L������]�����ĉېłɂ��p�����Ƃ������ʌv�i�i�C�����[�^�[�j�Ȃǂ�����B

�@�_�a�̗̒����ɂ́A���܂��܂ȗl�����p�����A�O�ǂ�V��͕���Ă��邪�����A���ǂȂǂɂ͍ʐF�����Ȃ�͂�����c�������܂��܂Ȕ����������[�t������A�q�G���O���t�ŕ`���ꂽ�ŌẪJ�����_�[�i���z��j�ɂ͓��t�Ƌ��ɂ��̓��̕�������������Ă���Ƃ����B

�@���̐_�a�́A���[�}����ɕa�@�Ƃ��Ă����p����Ă����Ƃ̂��ƂŁA��w�̐_�Ɛ��߂�ꂽ�C���z�e�v�iImhotep�A��q�j�֕������i��Ê��j�����Ă��郌���[�t�A�o�Y���Ê��̃����[�t�Ƃ������́i�ʐ^�A�j�ȂǕς���������[�t�����܂�Ă���B

�@���Ȃ݂ɁA�Ñ�G�W�v�g����̏o�Y�͍������܂܍s���A���ɂ����������K�̏�ɂ��Ⴊ��ŎY�݁A���̃����K�́w�a���̃����K�x�Ƃ����A���Y�̐_���X�P�l�g�̉��g�Ƃ���Ă����R�ł���B[�}��]�q�G���O���t���T�i�g���쎡�ďC�j�ɂ��ƁA�o�Y���鏗���̃q�G���O���t�́A�����̉��ɐԂ�V�̓��Ɨ��肪�o�Ă���`�ƂȂ��Ă���A���̕ǂɕ`����Ă����̂́A�u�ٌ^�v�i?�j�Ȃ̂�������Ȃ��B

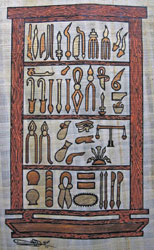

�@��Ê��̃����[�t�ɂ́A�i�C�t�A�h�����A���A��q�A�n�T�~�A�X�v�[���A���W���[�i�ڐ���j�ȂǁA�����g�p����Ă�����̂ɍ����������̂�������Ă����B�������A�c�O�Ȃ���A�����ʘH�ʼn������\����Ԃ̌����q�ɉ�����Ă��̃����[�t�͏��ɃJ�����Ɏ��߂��Ȃ������̂ŁA�w�������p�s���X�ɕ`���ꂽ���̂ő�p���邱�ƂƂ����i�ʐ^�B�j�B

�Ñ�G�W�v�g�̈�_�C���z�e�v

�@�Ñ�M���V���̃q�|�N���e�X�iHippocrates, BC460-377�j��K���m�X�iGalen,AD130-216�j�́A���̒���ŁA�����t�B�X�̃C���z�e�b�v�_�a�Ō������ꂽ�G�W�v�g�̒��삩�瓾�����Ɋ��ӂ̈ӂ�\���Ă���A�ނ�̋Ɛт́A�Ñ�G�W�v�g�̈�w�E��Â���傫�ȉe�����Ă���悤�ł���B���������āA��w�̕��̓M���V���l�i�A�X�N���s�I�X�j�ł͂Ȃ��G�W�v�g�l�i�C���z�e�v�j���Ƃ��]����Ă���B

�@�J�C���̓��25km�Ɉʒu����T�b�J���iSaqqara�j�́A�G�W�v�g�Ñ㉤���̔��˒n�����t�B�X�iMemphis�j�̃l�N���|���X�i���҂𑒂邽�߂́u���҂̒��v�j�ł������Ƃ���ŁA�����ɂ͑����̕�����Ղ�����B

�@�Ȃ��ł��A�É�����3��������̃W�F�Z�����iDjozer, �݈ʁFBC2667-2648�j�Ɏd�����ɑ��C���z�e�v�iImtehop, BC2650-2600?�j���v����������60m�A��ꕔ140�~128m�̃G�W�v�g���̊K�i��s���~�b�h�i�ʐ^�C�j�́A��̃s���~�b�h���݂̌��^�ƂȂ����B

�@�C���z�e�v�͍ɑ��ł���ƂƂ��ɐ_���A���L�A���z�ƁA�萯�p�t�A���l�A��t�ȂǂƂ��ėD�ꂽ�˔\�������l���Ɠ`�����A�t�@���I�ȊO�ŗB��̐_�Ƃ��ꂽ�l�ł���B

�@�Ñ�G�W�v�g�ł́A��w�̃V���{���͐l�Ԃɒ��i�g�L�j�̓����������_�g�g�ŁA�g�g�́A�w�����X�A�g���X�A���M�X�g�X�u�O�d�̒m�b�ҁv�ŁA��p�E�B���p�E�|�p�ݏo�����_�Ƃ���A�C���z�e�v�́A���̃g�g�_�̒m�b���p�����l���Ƃ���A�M���V���l�́A�C���z�e�v���M���V���_�b�ɓo�ꂷ�閼��A�X�N���s�I�X�Ƃ����ꎋ�����Ƃ����B

�@�K�i�s���~�b�h�̋߂��ɂ́A2006�N9���ɊJ�ق����C���z�e�v�����ق����������A���Ԃ̐���Ŏc�O�Ȃ��猩�w�ł��Ȃ������B

�Ñ�G�W�v�g�̈�w�E��Â̋L�^

�@BC3000�N�Ȍ�̌Ñ�G�W�v�g�̈�w�E��ÂɊւ��錻���̌Õ�����17��ނ��邻�������A��\�I�ȏd�v�Ȃ��̂́A���L�҂̖��O��t�����G�h�E�B���E�X�~�X�E�p�s���X�ƃG�[�x���X�E�p�s���X�Ƃ���Ă���B

�y�G�h�E�B���E�X�~�X�E�p�s���X�z

�@Edwin Smith�i1822-1906�j�̓A�����J�l�ŁA�J�C���ł̒T���ƁE���݂��l�E���l�Ƃ���A�q�G���O���t�ŏ����ꂽ���̃p�s���X��1862�N�Ƀ��N�\�[���ōw�����A�ނ̎���A�����j���[���[�N���j����֊�t���A���݂̓j���[���[�N�Ȋw�A�J�f�~�[���������Ă���B

�@���̕����́A���@���b�̏؋�����A���ɌÂ��A�����ABC3000�N����2500�N�Ԃ̂��̂����x���R�s�[�����BC1600�N���ɕM�L�҂ɂ���čăR�s�[���ꂽ���̂ŁA���̑����́ABC2640���C���z�e�v�̋����ɂ���ď����ꂽ���̂ɂ��Ƃ����B�p�s���X��4.68m�~33cm��22��Ȃ�A�\�ʂ�17�Łi377�s�j�A���ʂ�5�Łi92�s�j�ƌ�q�̃G�[�x���X�E�p�s���X���Z���B���e�I�ɂ́A���E���̊O�ȓI�_���Ƃ���A�����O���A�Ғō���{���Ȃǂ̍��܁A�E�P�Ȃǐ_�o�O�ȋy�ѐ��`�O�Ȃ�48�ǗႪ��舵���A�e�X�A�n���I�ɏڍׂȐf�f�A���ÁA�]�A�ɕ����ċL�ڂ��Ă���B

�y�G�[�x���X�E�p�s���X�z

�@�G�[�x���X�E�p�s���X�́A�h�C�c�̃G�W�v�g�w�҂ō�Ƃ�Georg Ebers�i1837-1898�j��1862�N�ɃG�h�E�B����X�~�X�̏��L�ƂȂ��Ă������̂�1872�N�ɍw���������̂ŁA�Ós�e�[�x�i���݂̃��N�\�[���t�߁j�̋�����n�ɖ�������Ă����~�C���̌Ҋԕ����猩���������̂ŁA���݂́A���C�v�`�q��w�}���ق��������Ă���Ƃ����B����́A�c�^���J�[�������݈ʂ�����18�����̋I���O1550�N���ɕҏW���ꂽ�ł����S�Ȑ��E�ŌÂ̈�w���̈�Ƃ����B�q�G���O���t�ŏ����ꂽ���̃p�s���X�̊����́A��30cm�A����20.23m�A109�͂̃p���O���t�ō\������A���s��2289�s�ŁA�e�X�����قȎ����ɑΉ������u���b�N�Ő�������Ă���Ƃ����B

�@���e�I�ɂ́A�������A徒��a�A��ȁA�畆�ȁA�Y�ȁA�w�l�ȁA���ȂȂǂ̏��a�̐f�f�A���Â��L����A800��̏�����700��̖�܂��Ƃ肠�����A�Ō�ɕa���ގU�̎����▂�p�Ö@���L�ڂ���Ă���B�܂��A�����قǐ��m�ȑS�g�̌��ǂ⌌�t�����𒆐S�Ƃ����S���@�\�̑��݂Ɋւ���L�q�i�E�B���A���E�n�[���F�[�����t�z���������4000�N�ȏ����!!�j���n�߁A���j�̙����A�Y�������A���A�a�A�b���A�g���z�[���A��A�t�B�����A�ǁA�߉��̌^�A���a�Ȃǂ̏������L�ڂ���Ă���Ƃ����B

�y�Ñ�G�W�v�g�̈�w�E��Âƈ�t�z

�@�Ñ�G�W�v�g�ɂ������w�E��Â̊�{�I�ȍl�����́A�o���Ɗώ@�Ɋ�Â��������I�Ȃ��̂ŁA�畆��ڂȂNJώ@���₷�������͈�t�������I�Ȏ��Â��s���A�̓��g�D�̕a�C�ɂ��Ă͐��E�҂ł����閂�p�t�̋F�������S�ł������Ƃ����B��������p�s���X�ɂ��ƁA������900��߂������������Ă����R�ł���B

�@��t�̋Ɩ��́A�~�C����肩��O�Ȃ��U�ɂ�鎡�Âɂ킽��A��t�ɂ́A���E�҂Ɩ��p�t�Ƃ̋�ʂ͂Ȃ������Ƃ����B�܂��A�����̋L�^�ł́A�b����܂ވ�t�A�O�Ȉ�A��Ȉ�A���Ȉ�A�w�l�Ȉ�A���̑��̐��Ƃɂ��Ă����y���Ă���A��������啪�����s���Ă����悤�ł���B�������ABC500�N�̃M���V���̗��j�ƃw���h�g�X�ɂ��A�Ñ�G�W�v�g�ł͎��Ȃ͏d������Ă������O�Ȃ̃��x���͒Ⴉ�����Ƃ����B

������

�@�Ñ�G�W�v�g�ɂ�����q����Ԃ��ÂɊւ��ẮABC1900�N�����݂̓s�s�̈�Ղ���͔r���a���ABC1400�N���̈�Ղ���͗����Ղ�g�C���p�̈֎q�Ȃǂ���������ABC1000�N������́A���݂̕a�@�ɑ�������T�i�g���E�����݂����Ă����B�����A�s���~�b�h�Ȃǂ̌��݂ł͑����̐l���������A�����̃}�X�N��N���I�p�g�������p�����G�������h�����ȂLj�࣍��ȕ������x�����E�l�����́A���܂��܂ȐE�ƕa�ɂ��Y�܂���A�~�C���̉�U��_�a�̃q�G���O���t�Ȃǂ���́A�Y�x���n�߁A��ጁA�Z���z���ǁA�۔�a�A�N���a�A���l�ǁA�����A�얞�ȂǁA���܂��܂Ȏ��a�ŌÑ�G�W�v�g�l���Y�܂���Ă������Ƃ�����������B����̈�Ղ̔��@�⌤���ɂ���āA����ɁA���܂��܂ȋ������鎖�������炩�ɂ���邱�Ƃ����҂����B

�@�Ȃ��A�G�h�E�B���E�X�~�X�E�p�s���X��G�[�x���X�E�p�s���X�Ɋւ��ẮA���̈�[�������Œm�蓾���݂̂Ȃ̂ŁA����A���̑S��ǂ݁A�Ñ�G�W�v�g�l�̉p�m�ɐG��Ă݂������̂ł���B

(C)Kagoshima City Medical Association 2009